任金东课题组在功能分子表面构型转变和界面电子转移研究方面取得新进展

- 类别:技术科普 时间:2024-06-29 浏览:次

- 近日,国家纳米科学中心任金东课题组在氮杂环亚胺分子与过渡金属表面吸附构型转变和界面电子转移研究方面取得新进展。相关成果以The electron-rich an

近日,国家纳米科学中心任金东课题组在氮杂环亚胺分子与过渡金属表面吸附构型转变和界面电子转移研究方面取得新进展。相关成果以The electron-rich and nucleophilic N-heterocyclic imines on metal surfaces: binding modes and interfacial charge transfer为题,在线发表于Journal of the American Chemical Society(DOI: 10.1021/jacs.3c11738)。 功能分子材料不仅是化学和材料学研究的热点和前沿,还引领着纳米科技的探索。基于金属和有机功能分子材料的研究和应用,为材料科学、信息科学、能源及环境科学与技术等多个领域带来了显著的进步。 任金东课题组长期致力于功能分子表界面物性的精准表征和操纵。他们通过精确调控分子中官能团的空间构型,成功实现了卡宾表面分子构象的可逆翻转和可控自组装(Angew. Chem., Int. Ed. 61,e202115104(2022))。随后,在深入研究卡宾分子单体的基础上,课题组进一步借助扫描探针显微技术,积极探索并优化不同表面在位化学方法。他们成功克服了位阻效应以及表面分子热力学和动力学平衡等难题,首次在表面上精准构筑了“Ballbot”型吸附的一维共价分子链,并实现了对其物性的调控(Nat. Chem. 15, 1737–1744 (2023)),为分子科学领域的发展贡献了新的力量。 氮杂环亚胺,作为一种基于Arduengo型氮杂环卡宾的亚胺配体,其分子结构中独特的环外碳氮双键高度极化,从而赋予了它出色的供电子能力。正因为其相对于卡宾而言更为强大的亲核性,氮杂环亚胺被广泛用作分子表面的锚定剂。此外,在催化有机合成反应中,氮杂环亚胺的强碱性和亲核性也发挥了至关重要的作用。为了更深入地探索其表面功能化和催化应用的可能性,我们迫切需要对氮杂环亚胺的表面吸附构型和界面性质进行详尽的研究。最近,任金东课题组巧妙地整合了STM、XPS和DFT等多种技术,首次对不同过渡金属表面上的亲核氮杂化亚胺的表面结合和电学性质进行了深入研究。他们发现,咪唑环氮原子和亚胺氮原子的取代基对分子在金属表面的吸附模式具有显著影响,这些取代基能够改变分子的表面构型,使其以直立或平躺的方式吸附在金属表面。同时,分子在不同金属基底上的可公度性也决定了其表面结合模式以及自组装分子层的致密程度。研究团队还通过精确调控覆盖度和退火参数,成功地实现了氮杂环亚胺分子从平躺到直立构型的转变。这一突破性的发现为氮杂环亚胺在催化、材料科学等领域的应用开辟了新的道路。

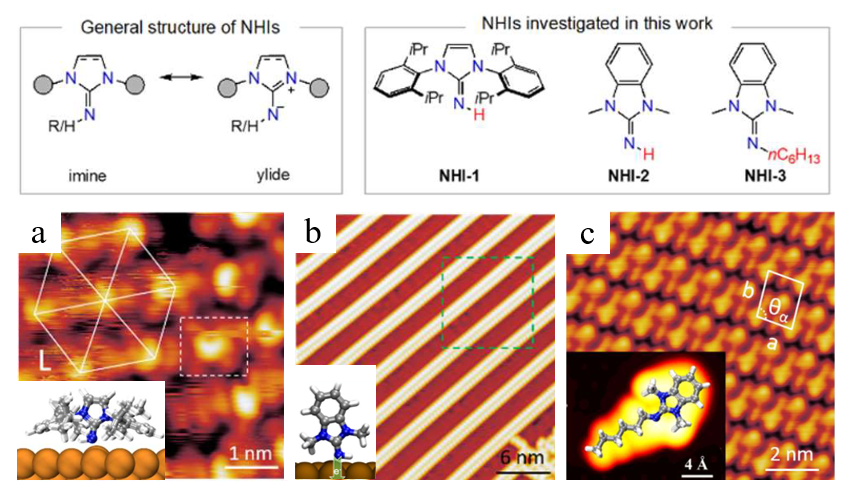

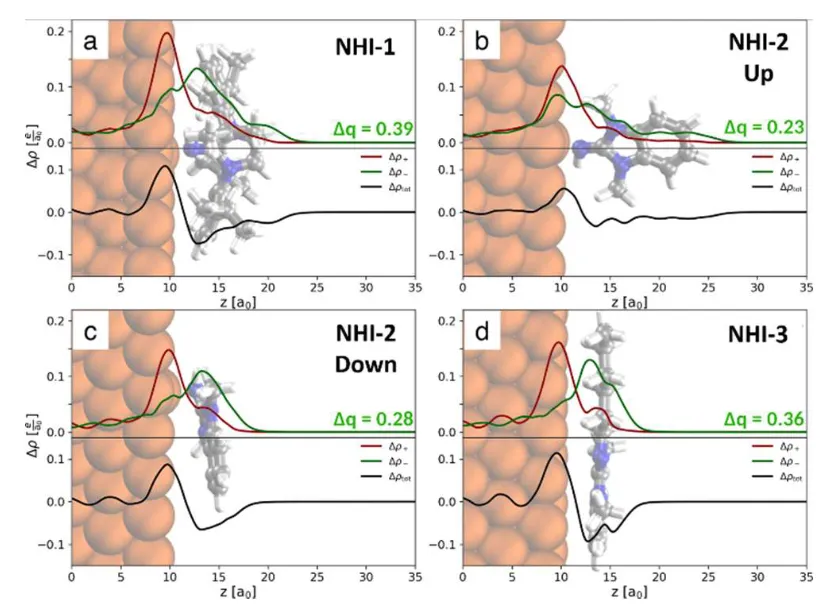

图1. Cu(111)表面的氮杂环亚胺结合模式、自组装。 为了进一步深入了解亚胺单分子在表面的电荷转移机制,任金东团队采用了密度泛函理论进行计算。研究结果显示,分子表面的吸附构型对其向金属表面的电荷注入效率具有显著影响。尽管平躺构型和具有较大氮取代基的亚胺分子在单个分子层面上表现出最高的界面电子转移能力,但那些具有较弱配体-金属相互作用的直立型分子体系却展现出了独特的优势。这些直立型分子链的堆积密度远高于平躺型分子,因此在催化应用中具有更高的潜力和应用价值。这一发现为我们进一步优化分子设计和催化性能提供了重要的理论依据。

图2. Cu(111)表面的氮杂环亚胺差分电荷密度、转移电荷总量。

这项工作为配位化学中非均相催化剂的设计优化提供了微观层面的深入洞察和分子层次的详尽机理。它对于相关分子体系在催化和材料科学领域的应用具有不可估量的重要意义,为我们进一步推动这些领域的发展提供了宝贵的理论支持和实验指导。 国家纳米科学中心为本工作第一单位,任金东研究员为本论文第一作者和通讯作者,德国明斯特大学博士研究生Mowpriya Das为共同第一作者,德国明斯特大学Saeed Amirjalayer教授、Harald Fuchs院士、Nikos L. Doltsinis教授、Frank Glorius院士为共同通讯作者。上述成果得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金和中国科学院战略性先导科技专项等项目的资助。

相关推荐

- 长三角纳米镀膜与智能装备研究院代表会面沧州市科学技术协会领导2024-06-08